Buscar resultados para 'pilares de la felicidad' (31)

Gracias a LA DICTADURA DE LA MERCROMINA, EL ABUSO DEL ALCOHOL: el morbo del propio dolor y HERIDAS Y MASOQUISMO: las sinrazones del alcohol, ya sabemos las consecuencias tanto del abuso de la mercromina y del alcohol como los condicionantes sociales y biológicos que nos empujan a la una y al otro. Y las funestas sinergias que se dan entre extremos tan presuntamente antagónicos. También vimos cuales son los presuntos beneficios de la mercromina (alivio a la corta y apariencia de sanación) y del alcohol (desinfección profunda), y los precios que pagamos por ambos. Pero teniendo tanto de malo y algo de bueno… ¿Es posible combinar la desinfección del alcohol con el alivio de la mercromina? ¿Se puede evitar la abrasión del uno y la infección postergada de la otra? ¿Existe alguna substancia que reúna todos sus beneficios sin acarrear ninguno de sus efectos secundarios? Y caso de existir, ¿Nos cae del cielo o hemos de aprender a fabricarla nosotros mismos cuándo la necesitemos? Si te interesa saberlo… I. AGUA OXIGENADA Y MADUREZ. Muy a menudo, nuestras madres no tiraban directamente de alcohol ni de mercromina, sino de Agua Oxigenada. Tal vez no desinfectara tan profundamente como el alcohol ni aliviara tan automáticamente como la mercromina. Pero curaba también y, además, no ardía con la comezón ensañada del alcohol puro. Lo mejor de ambos mundos. De niños, como no podía ser de otra manera, eran nuestras madres quiénes decidían qué utilizar, qué comprar y cómo aplicarlo sobre nuestras heridas. Una de las diferencias básicas entre la niñez y la madurez estriba en que, presuntamente, de adultos decidimos y tenemos que proveernos por nosotros mismos, y ya no queda bien el sentarnos llorando y quejarnos a papá y mamá para que nos sanen las heridas, abastezcan el botiquín y paguen ellos el precio de nuestros productos. Pero de adultos arrastramos algunas rémoras infantiloides (sólo las que nos convienen, claro), entre ellas las de quejarnos del alcohol y la mercromina en vez de enterarnos como se fabrica el agua oxigenada y ponernos a ello. Queremos que la mercromina desinfecte, el alcohol no escueza…. y que el agua oxigenada aparezca por sí sola en el botiquín. Caprichosillos que somos… La buena noticia es que el adulto puede darse cuenta de sus conductas más infantiles, y dejar de implementarlas. Una vez nos damos cuenta que a) Necesitamos agua oxigenada b) Podemos fabricárnosla nosotros mismos c) Nadie es responsable de traérnosla… ya sólo nos queda aprender la receta, levantar el culo y ponernos a destilarla. II. INGREDIENTES DE LA FÓRMULA MÁGICA. 1. ANÁLISIS DE PEORES ESCENARIOS. Para no caer en la tentación de la mercromina, podemos prever el escenario futurible más difícil en el que podría desembocar la dificultad presente que nos hiere. ¿Duro, verdad? Claro, escuece, como todo lo que cura de verdad. Pero para tampoco sucumbir al escozor excesivo del alcohol a mansalva, podemos pasar ese peor escenario por el tamiz de tres criterios: Gravedad, Irreversibilidad, y Probabilidad. Y preguntarnos: ¿Hasta qué punto resultaría grave, comparado con los temas realmente graves de la existencia (enfermedades mortales, dolor crónico o pérdida de los seres amados)? ¿Es una situación que sería eternamente irreversible, frente a la que –nunca- podremos hacer absolutamente nada para revertirla o matizarla? Y finalmente: siendo realista y tirando de estadística pura y dura, ¿Qué posibilidades hay de que ese escenario impeorable llegara a acontecer? Hay que vigilar que las respuestas a dichas preguntas las formule la razón, pues si las riendas las toma la angustia, el pánico o la ansiedad propias de según qué heridas, seguro que nos daremos la razón catalogándolo todo como gravísimo, seguro e irreversible. O nos lo preguntamos desde la calma y la perspectiva precisa para analizar la validez de la información objetiva en la que se sustentan nuestros juicios… o mejor no nos preguntemos nada, pues la respuesta será, amén de falsa, agorera hasta la taquicardia. 2. ARGUMENTOS PARA ACEPTAR EL PEOR ESCENARIO. Una vez dibujado ese peor escenario plausible, y por mucho que tras el tamiz de la razón no resulte ni tan grave ni tan seguro ni tan definitivo, cabe aguantarle la mirada, y preguntarnos: Aún si llegara ese apocalipsis terminal, ¿Qué podría seguir haciendo de valioso? ¿Qué seres queridos me quedarían por amar? ¿A qué podría dedicar mi vida que merezca la pena? Una vez más, la clave estriba en vigilar que las preguntas las conteste nuestro yo más inteligente, objetivo y realista, y no los voceros más neuróticos de nuestro pánico. 3. QUÉ SE PUEDE HACER PARA EVITAR / MINIMIZAR LAS POSIBILIDADES DE QUE ACONTEZCA. Ya aceptado y contextualizado ese peor escenario, ahora es el momento de aparcar reflexiones y lanzarse en pos de la situación a abordar, pasando de la pre-ocupación a la ocupación. ¿Qué está en mi mano hacer para que ese peor escenario no acontezca (o para que de peor se quede en meramente malo o incómodo? ¿Cómo dejo de transformarlo de indeseado a indeseable? De lo que depende de mí, ¿Qué es lo prioritario? ¿De qué recursos dispongo? ¿Con qué aliados cuento? ¿Por dónde puedo y me conviene empezar? 4. DIRECCIÓN CONSCIENTE Y VOLUNTARIA DE LA ATENCIÓN. Siempre: prestar atención a la propia atención. ¿En qué me estoy enfocando? ¿Qué me colapsa el pensamiento? ¿Qué efectos prácticos y emocionales conlleva girar obsesivamente alrededor de estos pensamientos? ¿Es lo más realista, inteligente y conveniente para abordar mi situación? Cada vez que nos demos cuenta que nos obsesionamos recursivamente con aspectos gratuitamente dolorosos, estériles o meramente posibles: CORTAR. Desviar voluntariamente la atención de ello, y dirigirla tirando de voluntad hacia aquellos aspectos que nos permitirán actuar más eficientemente sobre las causas de nuestras heridas. 5. EJERCICIO FÍSICO. Frente al abatimiento del lamento excesivo o la angustia soterrada del mirar hacia otro lado, mejor correr, nadar, sudar, andar, berrear o pegarle puñetazos a un cojín. Lo que nos aportará dos beneficios: Primero, hacer acopio de esas pilas que tanto nos faltan y tanta falta nos hacen para enfrentar todo lo enfrentable; Segundo, toda preocupación, ansiedad o miedo conlleva la generación de una adrenalina y cortisol que bien nos conviene eliminar sudando.. si no queremos, amén de amargarnos, envenenarnos la salud (Porqué las cebras no tienen úlceras de estómago). 6. RESPIRACIÓN VOLUNTARIA: concentrar y rebajar. Si algo tienen todas las emociones es que en cuanto aparecen nos cambian el patrón de respiración. Y como ya aprendimos en Transformando nuestras emociones: del control al reciclaje, incidiendo voluntariamente sobre él, influimos directamente sobre las emociones que lo provocaron. Muy a menudo, enfrentarnos a retos y heridas nos provoca emociones cercanas al miedo, la inquietud, la ansiedad, y la angustia, todas ellas tan desagradables como limitantes. Por ello, concentrarnos en nuestra propia respiración y hacerla más artificialmente profunda, abdominal y lenta ayuda a rebajar progresivamente esa tensión que, a su vez, nos ayudará a no obsesionarnos con la versión más limitantes de los peores escenarios (todos ellos, insoportables) que desde la angustia nos inventamos obsesivamente. 7. FACILITAR EL DESCANSO. Una de las peores consecuencias de las preocupaciones obsesivas es su impacto en el sueño. Para recuperarlo total o parcialmente (condición sin equa non para poder enderezar rumbos torcidos), nos conviene tirar de cansancio físico (sudar hasta quedar exhaustos facilita el caer como una piedra en la cama), Respiración o Sexo (que no será lo ideal, pero también vale con uno mismo). Cualquier truco distraernos del propio hilo mental, apartándonos de la madeja de monsergas agoreras con que nos bombareamos compulsivamente desde la inquietud. Desde abrir los ojos y negarnos el derecho a cerrarlos (ya veréis que ganas os entran de hacerlo…) hasta “ver” la TV ojos los ojos cerrados (atentos a los diálogos), música, atención a nuestras sensaciones físicas (y nuestra reacción a ellas). Probad hasta encontrar el que os funcione. 8. PAJA MENTAL. Así me gusta llamar a la conocida técnica de autosugestión del Haz como si ya todo hubiera pasado o ya hubiéramos aprendido a vivir en paz con lo que nos preocupa. Como en el caso de la masturbación, nuestras pajas mentales de paz y aceptación no serán realidades fácticas en el momento de hacérnoslas… pero a falta de pan, buenas son tortas. Que la paja mental nos ayude a predisponernos a hacer aquello que acabará sanando nuestras heridas es una opinión -que comparto-; que nos ayuda a desconectar un ratito de nuestros lamentos, es un hecho que ya justifica el onanismo emocional. III. CONCLUYENDO, QUE YA TOCA SANAR La sanación de nuestras heridas pasa, como siempre, por un justo medio aristotélico entre la mercromina y el alcohol: el agua oxigenada. Desdramatizar, aceptar nuestro dolor… y a la mínima oportunidad reírnos a carcajadas de nosotros mismos y de nuestras neuritas miopes y egocéntricas (el 99%). Eso sí: sin caer en la tentación de utilizar tanto relativismo (potencialmente sano) como coartada para mirar hacia otro lado y no enfrentarnos a nuestros retos, heridas y cuentas pendientes. Tan sencillo de decir como complejo de llevar a cabo: afrontar sin regodearnos en nuestro dolor, ni utilizarlo como medalla, ni justificante ni atajo a cielo alguno. El alivio a la corta no soluciona, sino que agrava. Pero el dolor innecesario no da galones: quita vida. Esa que, según la mayoría de científicos que aplican métodos aceptados por la epistemología de la ciencia, es la única que tenemos. Y bien cortita, por lo que parece, comparada con la eternidad de la que provenimos y hacia la que nos encaminamos cada segundo de nuestra vida (especialmente, los que desperdiciamos). El agua oxigenada hace milagros. Eso sí: requiere tomarse la molestia de encontrar su receta y el esfuerzo de destilarla, siguiendo los pasos e ingredientes antes descritos. Como todo en la vida, cuestión de Paciencia, Humildad y Constancia. Esas tres virtudes cardinales que, como ya vimos en El Yoga de la superación cotidiana, tanto escasean. Con la faltita que nos hacen… Como la tierra: el agua oxigenada, para el que se la trabaja. Cuesta destilarla, nadie lo ha de hacer por nosotros… pero el esfuerzo bien merece la pena. En un momento u otro la vida va a herirnos irremediablemente, así que mejor que nos pillen sus zarpazos con el botiquín bien equipado. De no hacerlo, nos condenaremos a los rigores de la mercromina o el alcohol, a sufrir o a infectarnos las heridas. Y siempre podremos echarle la culpa a las farmacéuticas, claro, pero ya sabemos que sólo nosotros seremos los responsables de ello. Será incómodo aceptarlo, pero de lo más desinfectante.

Algunos de vosotros os habréis dado cuenta de que llevo casi un año sin escribir un sólo artículo en este blog. Otros, hasta me habéis escrito preguntándome porqué. La respuesta es tan sencilla como contundente: porque no me sentía legitimado a volver a hacerlo hasta que pudiera permitirme esa congruencia que tanto cacareo en mis clases y charlas. Y he pasado demasiados meses sin estar a la altura de quién soy y sólo ahora, que ya voy pareciéndome algo a mí mismo, me considero digno de volver a asomar por vuestra atención. Hay escenarios y momentos en la vida que no son precisamente una invitación a la euforia. Decepciones, traiciones, fracasos, enfermedades y todo un doloroso etcétera pueden resultar toda una asistencia a la rabia, la decepción, la tristeza, el odio, el resentimiento, la angustia… Mi vida, tal como la concebía, pareció estallar en mil pedazos en Agosto pasado, todo un compendio de contratiempos y agravios uno encima del otro. Pero los que hayáis seguido este blog bien sabéis cómo defiendo que la realidad influye –y mucho- en cómo nos sentimos, pero que sólo lo determina nuestra significación de ella. Nuestra vida no la marca a fuego lo que nos sucede, sino lo que hacemos nosotros mismos con aquello que nos suceda. Ahora, que ya me baño goloso en la luz al final del túnel, es el momento de hacer una crítica sensata de qué he hecho yo con mis dolores durante este último año, y extraer de ella valiosas lecciones a compartir con quienes os interese. Pero supongo que para poder entender esos aprendizajes deben conocerse algo de los hechos de los que emanan, y me tocará entrar en los detalles que tanto he dejado que me marquen. Si te interesa conocerlos, Aunque no me vaya mucho el estilo autobiográfico, entender según qué categorías precisa de conocer las anécdotas de las que se desprenden. Sin tener muy claro donde empieza la explicación pertinente y dónde el chafardeo intrascendente, debo compartíos que vengo de pasar el año más duro de mi vida. ¿Qué hechos se han tirado un año entero pesándome como plomo en los pies? I. DEL PARAISO AL INFIERNO: los hechos que tanto influyeron. Agosto de 2017. Acabé Julio soñando con unas vacaciones todavía pendientes y jugando a inventarme como empezar mi vida en Septiembre: sueños de trekkings lejanos, nuevas ilusiones personales, proyectos profesionales para hacerme con mucho más tiempo libre… Todo al suelo en cuatro días: el día 2 de Agosto, aviso de que tenía que dejar en unas semanas el hogar donde llevaba viviendo 13 años; el 4, percance en un piso en que una dejadez ajena pudo conllevar la ruina propia; el 7, a uno de mis seres más amados le prediagnostican una dolorosa enfermedad degenerativa sin curación posible; el 17 se producen los terribles atentados de les Rambles. A lo largo de Septiembre, va cobrando forma de certeza la sospecha que una familia que llevaba años apadrinando se iba a negar a devolverme el piso que les había prestado durante tres años y que ahora yo necesitaba. Y como guinda, pronto sufrimos las salvajadas del 1 de Octubre y sus múltiples resacas. Mi mundo, mis principios, mis valores hechos fosfatina de arriba abajo, de lo personal a lo social, sin dejar nada en pie. Ni mi hogar, ni mis valores, ni mi país… Entre muchas angustias, estupefacción, miedos y rabias pasé los meses de Octubre y Noviembre en los que logré alargar, tras mucho mendigar, la estancia en el piso de Gràcia que todavía sentía como mi hogar y que pronto debería abandonar. Y lo peor estaba por empezar: el 1 de Diciembre me vi abocado a una vida nómada arrastrando maletas de piso en piso de amigos, pues todavía me aferraba a la esperanza infundada que la ingratitud de esa familia, tan estúpidamente mantenida, tendría un límite… y recuperaría mi techo de un día para otro. Fueron meses en los que dedicar cada segundo que me sobró del overbooking profesional a luchar contra la rabia homicida que a ratos me invadía, a contener el odio para que no acabara por envenenarme y plantarle cara a la insoportable sensación de traición y desahucio que me invadía (y que todo ello no afectara ni mis clases ni mi proyectos ni mis clientes particulares). Puse en práctica todas las herramientas, reencuadres y acciones con las que me he tirado cuatro años sermoneándoos para intentar contener el diluvio… y siempre sirvió de algo, pero nunca para tanto como deseaba. De Agosto a Diciembre no pude ni siquiera soñar con salir del mar tras el naufragio, limitándome a intentar aferrarme a cuatro mástiles para no ahogarme. ¿Fui lo suficientemente torpe para no salir del naufragio en el que me sentía… o lo suficientemente hábil para no ahogarme en él? Todavía no lo sé. Ambos, supongo. II. DEL INFIERNO AL PURGATORIO: como sacarme de dónde yo mismo me metí. Seguí sin pasarlo mucho mejor desde Enero hasta Abril, pero supongo que la experiencia de meses de agonía, la práctica de un otoño horrible, las pilas de mis pasiones profesionales o la mera extenuación me permitieron empezar a disfrutar de una cierta perspectiva que, contra viento y marea, llevaba meses intentando construirme (con éxito, sí, aunque más que humilde). Empecé el año descartando esa posible enfermedad de un ser amadísimo (que, al final, no fue más que un terrible ejemplo de mala diagnosis y de cómo los malos médicos actúan como meros fontaneros –y muy chapuzas- de cuerpos). Por fin acabé resignándome a denunciar a esa familia que tan cándidamente mantuve durante años… y seguí aprendiendo a aplicar lo mejor que pude todo lo que racionalmente tan bien sé. Me tiré estos meses aprendiendo a luchar a brazo partido contra todas esas emociones limitantes (tristeza, despecho, rabia, asco, impotencia, vergüenza, odio) que llevo años avisando de la facilidad con la que nos pueden reducir a mera caricatura apocada de quién en realidad somos. Meses apretando dientes, confabulándome para no volverme -anegado de tanto resentimiento e impotencia- en un ser amargado y vengativo en quien nunca consentiré convertirme. Meses entrenando el estómago para que mis jugos gástricos aprendieran a digerir lo indigerible. Finalmente, en Abril me alquilé un techo desde donde esperar a recuperar mi piso y -a ratos mejor, a ratos peor- seguir capeando el temporal. III. DEL PURGATORIO AL PARAÍSO: transformando la mierda en estiércol El calendario se alió con mi tozudez, y el tiempo permitió que se acumularan los granitos de arena de mi sentido común hasta formar una discreta montañita de lucidez que me brindara un mínimo de perspectiva razonable. Y los hechos empezaron a conspirar a mi favor. Tristemente, tuvo que ser la ley la que llegara donde la decencia no alcanzaba, y a principios de Junio recuperé mi piso sin necesidad de sucumbir a según qué orgías de sangre que las entrañas me exigían a alaridos, pero que mis principios me negaban. Además, el 1 de Agosto -curiosa efeméride, justo un año después del principio de todo- encontré el piso en BCN tan extenuantemente buscado durante meses y meses. Y hoy, ya libre de agravios y a un puñadito de semanas de cerrar definitivamente el episodio más nauseabundo de mi vida, me toca el reto más importante de todos: dar sentido a lo vivido. Porque de nada sirve el dolor si se limita a su sufrimiento mientras dura y al mero alivio al cesar. El dolor sólo cobra sentido cuando mejoramos gracias a él y aprendemos a utilizarlo como trampolín que nos catapulte mucho más allá de donde estábamos antes de que llegara. De nada servirá el sufrimiento si, tras él, nos limitamos a regresar – y malheridos- a la misma vida de la que el dolor nos apartó a zarpazos. Si así fuera, el dolor no sería más que una tortura gratuita, un paréntesis vacío, un tiempo perdido expropiado de nuestra vida sin reparación alguna. Y me niego: la única manera de vengarme del dolor sufrido es utilizarlo yo ahora él, más todavía de lo que él me utilizó a mí durante el último año. Lo que he vivido este último año ha sido un cúmulo pútrido de traición a mis principios y valores, derrotas personales y sociales, impotencia, odio a verdugos que pisotearon mi moral… Una descomunal montaña de mierda. Ahora, es mi responsabilidad no limitarme a limpiarla, sino transformarla en estiércol que fertilice un futuro próximo que, no a pesar de sino precisamente gracias a, será infinitamente más exuberante que si nunca hubiera aparecido. Lo ya sucedido en el pasado no puedo cambiarlo; su impacto en mi futuro, sí. Y me confabulo a destilarle hasta el último de los aprendizajes posibles, tan valiosos que hasta me hagan agradecer todo este sainete cruel. El sufrimiento de un año me ha quitado mucho, muchísimo, pero me confabulo a que lo que atine a aprender de él me aporte muchísimo más de lo que me costó. Durante todo este año, algo debí hacer bien, pues no he acabado en un manicomio ni en la cárcel, y este otoño va ser la catapulta definitiva a los mejores años de mi vida. También, seguro, he debido hacer muchas cosas mal, pues con los tiros que llevo pegados -y dedicándome a lo que me dedico- he sufrido como un cerdo abierto en canal. ¿Qué atiné a hacer para ventilar todo este cúmulo de vertederos? ¿Y qué hice para, sin darme cuenta, ensañarme contra mí mismo y enconar las llamas de esos incendios que no provoqué? ¿Cómo supe disminuir el importe de las facturas inherentes a tantas fracturas? ¿Y cómo las multipliqué yo mismo más allá de su propio importe? Los próximos posts los dedicaré a compartir con vosotros esos aprendizajes. Dicen que Churchill dijo que “La crítica no es agradable, pero es necesaria y cumple la misma función que el dolor en el cuerpo humano”. Espero que los frutos de esa crítica os resulten a vosotros tan útiles leerlos como a mí escribirlos.

Desde LA ALQUIMIA DEL AGUA OXIGENADA, Ya sabemos la receta de esa agua oxigenada que desinfectará nuestras heridas sin herirnos gratuitamente, y también cómo destilarla. Pero de nada servirá ni conocerla ni ponernos a aplicarla si, previamente, no nos hacemos con el equipo de laboratorio que nos permitirá fabricarla. Para este laboratorio, las probetas, alambiques y maquinaria básica son nuestras creencias y actitudes más estructurales que, si no son las adecuadas, condenarán al fracaso todo el proceso. ¿Qué creencias nos impedirán fabricar el agua oxigenada para nuestras heridas? ¿Qué actitudes contaminarían la fórmula? Y lo más importante: ¿Cuáles lo facilitarían? Si te interesa saberlo… I. MONTANDO EL LABORATORIO: SET DE CREENCIAS Y ACTITUDES BÁSICAS. De nada servirá comprar los ingredientes básicos del agua oxigenada, ni empezar a remezclarlos, si no disponemos de las estructuras base para hacerlo. Sin ellas, el proceso resultaría irrealizable o la fórmula quedaría contaminada o inservible. Así que antes de meternos en harina, debemos reencuadrar algunas creencias claves y tener claras un par de actitudes y procedimientos genéricos frente a nuestras heridas. Entre ellos: 1. DARSE PERMISO AL PROPIO DOLOR. Si algo nos hiere, nada más natural, lógico y comprensible que enfadarnos, rebotarnos o agobiarnos con esas dificultades presentes o heridas pasadas que, a la corta, nos negaremos a aceptar. Somos humanos, y tenemos todo el derecho del mundo a necesitar un tiempo para aprender a sobrellevar eficientemente cualquier situación que sintamos que nos sobrepasa o incomoda. El primer zarpazo de cualquier contratiempo siempre resultará doloroso, activará nuestras alarmas más agoreras y nos generará el set de emociones primarias más desagradables y limitantes (miedo, ira, resentimiento, tristeza, etc.). Emociones todas ellas activadoras de nuestro cerebro más primitivo y rudimentario, ese que ni quiere ni puede ni sabe atender esos procesos reflexivos más equilibrados y complejos que tanto necesitamos para sanar heridas, pero que le son impepinablemente ajenos. El cerebro primitivo está hecho para sobrevivir a brocha gorda, no para disquisiciones reflexivas y elaborados reencuadres cognitivos. Al principio siempre mandará él, pero de nosotros depende que su reinado sea efímero. 2. NEGARSE EL SUFRIMIENTO EXTRA. Tras ese primer impacto que otorgará el control de nuestras conductas y emocionalidad al cerebro más primario, el homo sapiens puede sacar a pasear su armamento más lucido: los lóbulos frontales. Tras negaciones y pataletas viscerales (legítimas y comprensibles), los humanos tenemos la capacidad de, poco a poco, ir dando protagonismo a las partes de su cerebro que sí quieren, saben y pueden replantearse sus propias significaciones e ir construyendo relatos más allá de los instintos primarios y que, en vez de hacernos sufrir e inhabilitarnos, nos relativicen el dolor y nos capaciten para solucionar las causas de esas heridas. Tan miope sería negarnos el primer pataleo como arrogarnos el derecho a prolongarlo indefinidamente. 3. ABRAZOS SEVEROS. Ya que estamos pasando por un momento que nos pone a prueba, debemos darnos mucho cariño y comprensión y ser muy benevolentes con las propias debilidades y flaquezas. Eso sí: tirando de asertividad tajante para marcarnos ciertos límites y no permitir que el rebote inicial se convierta en modus operandi ni cheque en blanco para regodearnos morbosamente en el dolor, justificarnos o no hacer nada al respecto. Repito: tenemos derecho a quejarnos y patalear todo lo que nos haga falta, pero no nos conviene –para nada- creernos ni quejas ni pataleos. No por no tener derecho, sino porque aumentará el dolor actual y agravará las dificultades futuras del hecho del que emanen. Los abrazos que nos merecemos ante las heridas serán de oso si no los acotamos a su función: reconfortarnos y hacernos sentir queridos y acompañados a la corta. Si se extralimitan hasta el plañideo eterno, resultarán más que contraproducentes. Los abrazos son como los mimos a los hijos: si puntuales y circunscritos a un contexto, ayudan; si indiscriminados e indiscriminados, imbecilizan. 4. COLLEJAS AMOROSAS. Sin negarnos el derecho a nuestra incomodidad o rechazo, no viene nada mal en momentos heridos el recordar toda la suerte que hemos tenido, todo lo recibido por padres, amigos, parejas y sociedad y el gozar del privilegio –caduco- de estar vivos todavía. También podemos comparar lo que nos sucede con aquello que, objetivamente, la mayoría consideraríamos un verdadero drama. Unas collejitas, con todo el orgullo y el amor del mundo, ayudan a relativizar según qué exageraciones que multiplican exponencialmente el dolor propio de las heridas. En los inicios de momentos difíciles, yo me repito hasta convencerme mantras como “soy tonto, y por eso exagero la gravedad de estos hechos, añado sufrimiento propio al dolor ajeno y me siento como me siento. Pero me doy cuenta de ello y trato de ponerle remedio a mi tontería lo mejor que sé. Y tal vez todavía no, pero pronto será mucho. Cada día, un poquito más. Mi derecho a sentir mi dolor no me exime de la responsabilidad de ir aprendiendo a reconducirlo”. 5. INTEGRIDAD Y EJEMPLO. Todos hemos tenido seres queridos rabiando de dolor ante experiencias difíciles. Hubiéramos matado para que no envenenaran su dolor con sufrimiento extra, pero veíamos claramente como se autolesionaban, más allá del alcance inicial de sus propias heridas, con lo que se decían o hacían. ¿A que hubiéramos dado media vida para que dejaran de hacerlo? ¡Cómo desearíamos tener más influencia sobre ellos para que dejaran de martirizarse innecesariamente! Pues afrontar responsablemente nuestras heridas es una ocasión perfecta para educar a nuestros amados. Porque educar no es sólo cosa de profesores –y mucho menos de materias académicas-. Educar es influir, ayudar, enriquecer a los que nos rodean e importan. Todo ser humano es un profesor y un alumno, a menudo al mismo tiempo, que educa y se educa con ejemplos más que discursos. ¿Cómo quiero que mis hijos, amigos, amantes, padres y parejas lidien con sus propias heridas? Sabemos de sobras la exasperante ineficiencia de los discursitos, por muy razonables que resulten. ¿Por qué? Pues muy sencillo: porque se educa con las actitudes –a la larga- y no con la verborrea – a la corta-. Si queremos optimizar nuestra influencia, seamos ejemplo cierto de nuestras prédicas, y dediquemos menos tiempo a pontificar y más a encarnar en nuestra conducta observable aquello que queramos transmitir. El diálogo, el discurso y el razonamiento ayuda –y mucho- al ejemplo. Siempre que no lo substituyan, claro. 6. EMPATIZAR CON UNO MISMO. ¿Pasamos por momentos difíciles? Pues a cogernos de la mano y acompañarnos en el camino. Nada de culparnos ni por las heridas ni por nuestras reacciones ante ellas: nos debemos toda nuestra ternura, comprensión y compasión. Pero ojo: empatizar no es dejarse arrastrar por la emocionalidad del otro -en este caso, uno mismo- ni darle la razón incondicional. Eso se llama secuestro emocional o dorar la píldora. Empatizar es ver la realidad desde el prisma de ese “otro” que queremos ayudar. Empatizar es entender lo lógico, legítimo y razonable de esas reacción agoreras y contraproducentes si se cree lo que se cree. La empatía no busca cuestionar ni justificar, sino sencillamente entender. Eso sí: una vez colmada la empatía, una vez sienta el “otro” cuan comprendido y aceptado es, toca desafiar con dulzura firme esas creencias limitantes que tanto sufrimiento añaden a su dolor. Empatizar comporta dejar claro que lo erróneo no es ni la persona ni sus conductas, sino el marco significativo desde el que evalúa su situación (y no porque su marco sea esencialmente erróneo, sino porque las consecuencias conductuales que de él se derivan son contraproducentes para su bienestar). El prólogo de la empatía es la compasión, pero su epílogo necesario es la confrontación de las creencias limitantes, con razonamientos sólidamente fundamentados, hechos objetivos e inferencias lógicas. Ah! Detallito: confrontar no es reprobar (juzgar, criticar o deslegitimizar al otro por cómo siente, piensa o actúa). Confrontar es colocar un espejo neutro frente a las creencias, conductas y consecuencias del otro, para que las vea con perspectiva y decida qué pinta tienen. Pero la sana confrontación degenerará en reprobación juzgona si no la acompaña una ternura proporcional a la severidad. 7. NO BUSCAR JUSTIFICACIONES, CULPABLES NI SALVADORES en tercera persona. Si disponemos de probetas y alambiques hechos para fabricar juicios sumarísimos, culpabilizar a otros o reclamar derechos divinos y soluciones mágicas, todo el proceso de destilación se irá a hacer puñetas, y el agua oxigenada pudrirá más que desinfectará. Aprender a fabricar agua oxigenada conlleva aprender a centrarnos en aquello que resulte a) Razonable b) Plausible c) Útil d) En primera persona e) Actúe sobre lo que hay, no sobre lo que decidimos que debería haber. Lo demás… expiar pecados para el juicio final o buscar la inocencia frente a cargos de los que, tal vez, nadie nos acuse. Y escurrir el bulto, que de todo hay un poco. 8. CORTAR LAMENTOS RETROACTIVOS sobre lo que debería haberse hecho o debería haber si todo siguiera siendo como antes del contratiempo. El pasado, pasado está. No podremos cambiar lo que ya haya sucedido, pero si depende de nosotros a) Incidir, aminorando o ampliando, sus consecuencias actuales sobre nuestra vida presente b) El significado y la evaluación actual sobre ese hecho ya pasado c) Lo que hagamos con todo ello a partir de ahora. Lo que determina la vida de las personas no son sus logros o tragedias, sino lo que hacen con ellas. Ganadores de la lotería han arruinado sus vidas o supervivientes del holocausto han disfrutado de existencias envidiables. Nunca me cansaré de recomendar El Hombre en Busca de Sentido, del gigantesco Viktor Frankl (y su deslumbrante biografía La Llamada de la Vida, de su amigo Haddon Klinberg). 9. ANÁLISIS, CONTRANÁLISIS Y CONCLUSIONES. Quien me conoce personalmente, bien sabe de mis tendencias logorreicas y mi natural compulsivamente analítico, siempre en busca de construirle significados y derivadas plausibles a todo lo que me pase, observe, piense o me invente. Siempre fui así, pero con la edad he aprendido algo: a dejarlo para cuando la herida concreta esté ya en vías de sanación. Lo único sano e inteligente, mientras todavía no tenemos ni diagnósticos ni tratamientos, es volcar toda nuestra energía mental y conductas a inventarnos soluciones factibles, responsables y realistas. Y esos análisis y contranálisis, si ayudan a ello, bienvenidos sean (y yo creo que pueden ayudar, y muchísimo). Pero que nos quede claro que son meros medios innegociablemente subordinados al único fin razonable: actuar para sanar. Eso sí: una vez todo encauzado, a ver quién es el comeollas que me convence de privarme del placer de analizar, reanalizar y contranalizar la experiencia, ponerlo todo del derecho y del revés mil veces y deleitarme en construirle un significado y aprendizajes que me vuelvan un pelín menos ignorante y algo más humano que antes de herirme. ¿No he pagado con dolor una herida? Pues al menos, a cambio, quiero exprimirle hasta la última gota de la sabiduría que potencialmente contenga. Sería de tontos quedarnos sólo con lo malo, ¿No? II. PUES A TRABAJAR Y A SANAR En varios post me he hecho eco de una frase de Epícteto que concentra toda la filosofía subyacente de mis procesos de Coaching: “No son las cosas las que nos hieren, sino lo que nos decimos sobre esas cosas”. No siempre estará en nuestra mano cambiar todo lo que querríamos diferente, pero siempre lo estará cambiar nuestra propia visión, significación y conductas respecto a ello. Para generar una visión potenciadora, que nos permita actuar con la mayor eficiencia posible sobre la causa de nuestras dificultades, necesitamos sanar nuestras heridas. Y como ya hemos visto, nunca lo haremos desde ignorarlas sepultándolas en mercromina (LA DICTADURA DE LA MERCROMINA), como tampoco sobre atendiéndolas hasta obsesionarnos con ellas anegándolas en alcohol (EL ABUSO DEL ALCOHOL: el morbo del propio dolor). Podemos aprender a desinfectar, sin añadir sufrimiento al dolor, fabricando agua oxigenada. Pero para hacerlo no basta con la receta de LA ALQUIMIA DEL AGUA OXIGENADA: debemos hacernos con, adecuar y mantener en óptimas condiciones el laboratorio básico que nos permita destilarla. Y desde según qué creencias estructurales y paradigmas cognitivos, intentar sanar nuestras heridas es como limpiar tu casa con un trapo sucio. Por mucho tiempo o esfuerzo que le pongas… lo dejarás todo todavía peor que antes. Encima creeremos que limpiar no sirve para nada, y nos cagaremos en los falsarios apologetas de la higiene. Pero es que antes de ponernos a limpiar, toca lavar los trapos, fregar la fregona y barrer la escoba. Suena recursivo y rebuscado, ¿Verdad? Es que lo es. Tanto como imprescindible.

Mientras que en LA DICTADURA DE LA MERCROMINA os hablé de los efectos perniciosos de tratar de cerrar en falso nuestras heridas, en EL ABUSO DEL ALCOHOL: el morbo del propio dolor lo hice sobre los de tratar de sanarlas por desinfección compulsiva abusando del alcohol. Ahora me toca bucear en las razones que nos impelen a hacernos tanto daño urgando en nuestras heridas Aunque ambas resulten idénticamente contraproducentes, al menos tirar de mercromina nos produce un alivio instantáneo al calmar apócrifamente el ardor de las heridas. Pero el abuso de alcohol me resulta especialmente difícil de entender, pues ni alivio ofrece (todo lo contrario: a la larga perjudica igual, y hasta escuece a rabiar a la corta). Entonces, siendo tan doloroso además de tan contraproducente, ¿Por qué abusamos tanto del alcohol? ¿Qué nos empuja a ello, la biología o la cultura? ¿Cómo se nos adoctrina para caer en la trampa del alcohol y el auto flagelo? ¿Desde qué ideas, creencias y paradigmas? I. SINRAZONES PARA EL MASOQUISMO 1. BIOLOGÍA. Ya vimos que, como especie, tenemos tendencia a focalizar nuestra atención en emociones dolorosas, esas que en la jungla nos permitían sobrevivir y propagar nuestros genes. Que haga miles de años que ya no vivamos en ella (y que lo que ayuda a que un león no se te zampe de poco sirve ante un desamor o una insatisfacción profesional) es una mera anécdota para unas estructuras cerebrales que han garantizado nuestra supervivencia así durante millones de años. Por ello, con el piloto automático gobernado por nuestro cerebro más primitivo, siempre focalizaremos nuestra atención en déficits, agravios, penurias, peligros y peores escenarios. Y en quedarnos quietecitos ante un peligro que creemos más fuerte y rápido que nosotros, a ver si así no nos ve y acaba pasando de largo (Perderle el Miedo al Miedo). 2. MARTIROLOGÍA. Creencia absolutamente irracional de que, cuanto más suframos, mejores personas somos y más nos merecemos dejar de hacerlo (como si la enfermedad o el dolor fueran cuestión de deméritos morales; ¿Eso quiere decir que todo el que sufre o enferma… es porque se lo merece?). La cultura judeocristiana (no olvidemos que nuestro icono de virtud y bondad es un personaje que se deja torturar atrozmente para salvar a la humanidad) nos marca a fuego el paradigma, consciente o inconscientemente, que cuanto más suframos más acreedores nos haremos de que Dios, Buda, la Pachamama, el Ratoncito Pérez o el monstruo del lago Ness hagan justicia con sus superpoderes y eliminen de un plumazo –y sin que nosotros tengamos que despeinarnos- las causas de nuestro dolor. 3. GRITO DE AYUDA: provocar compasión en el resto de integrantes de la manada. Mostrarnos afligidos (y, según Stanivslaski, la mejor manera de aparentar cualquier emoción… es sentirla sinceramente) multiplica las posibilidades de que otros acudan en nuestra ayuda, posterguen posibles ataques y se vuelquen en atenciones para con nosotros. Y vete tú a saber si, desde la compasión, alguno se anima a hacer por nosotros lo que a nosotros mismos nos incomodaría hacer (y sin pedírselo explícitamente, claro, que queda feo. Que lo adivine, que para eso está). 4. ADICCIÓN AL SADO. Como toda emoción extrema, el dolor tiene un punto de morbo… que engancha. Por reiteración, bien puede convertirse en una costumbre que, al automatizarla, se vuelve un hábito inconsciente. Además, diversos biólogos moleculares defienden que los aminoácidos de las emociones sirven, también, como combustible básico de nuestras células, y que si nuestras células se han acostumbrado al aminoácido de nuestra aflicción como gasolina, lo reclamarán cuando les falte. Y para sortear su mono, nos empujarán a pensar y focalizar nuestra atención en aquellos sesgos cognitivos que nos provoquen las emociones –aminoácidos- que nos reclaman a alaridos para seguir funcionando con el combustible habitual. 5. DÉFICIT DE RESILIENCIA. Obviamente, hablo de las clases medias para arriba y del mundo noroccidental: llevamos unas vidas tan fáciles, requeteacolchaditas y sobreprotegidas que nos llevan a sufrir como tragedias insoportables lo que, en el fondo, no son más que meros contratiempos (de trascendencia anecdótica o crucial) y que, a poco que nos hayamos atrevido a pensarlo ya sabíamos que iban a suceder (un conflicto personal, enfermedades propias o ajenas, la muerte, disgustos profesionales, etc). Como con nuestros niños y adolescentes, el sobremimo y la obsesión por el camino fácil, entre otras muchas consecuencias desastrosas, conlleva que nos impidamos madurar las partes del cerebro (lóbulos frontales) encargadas de gestionar la frustración. Y así, cuando nos llega una, pataleamos como los niños mimados que somos (no sé vosotros, pero yo sí) cuando las elecciones propias o el azar ajeno me plantan en el camino un obstáculo imprevisto. Es la baja resiliencia lo que transforma lo indeseado en indeseable. 6. SESUDA INTELECTUALIDAD. Uno de los mitos que más nos halaga creernos a los Occidentales sobre nosotros mismos es el de la racionalidad. Como herederos de Platón y Descartes, nos hemos llegado a creer que a) Pensamos objetivamente (el resto del planeta son exóticos a medio domesticar; nosotros tenemos religiones, ellos supersticiones; nosotros somos naciones, ellos tribus, etc.) b) Todo se arregla pensando (actuar, ya veremos: de momento, contempla y filosofa hasta encontrar el Santo Grial objetivo y la perfección platónica de las Ideas prístinas). Y junto con Platones y Descartes, nuestra otra influencia mayor es el cristianismo. Como toda otra religión, todos los paradigmas cristianos se basan en una especie de justicia cósmica, lo que nos lleva a planteárnoslo todo desde parámetros de orden, sentido y, sobre todo, merecimiento. El otro paradigma insuflado por el cristianismo es el de culpa (y suerte que aquí somos culturalmente católicos, lo cual es un negocio redondo en términos de conducta terrenal y vida eterna), así que entre unos y otros paradigmas heredados tendemos a invertir más energía en intentar probar nuestra inocencia y fabricar explicaciones justas que en generar soluciones. Y así nos va. II. DEL DETERMINISMO A LA AUTODETERMINACIÓN Los que habéis tenido la santa paciencia de seguirme desde el inicio de este blog bien sabéis que no seré yo quien reniegue de la influencia social y los factores supra individuales que también –y mucho- modelan la vida de cada uno de nosotros. Ya he manifestado mi profunda alergia personal a las versiones más romas del Coaching más narcisista, las farsas del ultraindividualismo y los mitos más darwinistas del self-made man, siempre tan socorridos para inventarse una justificación a los privilegios propios. Pero ser consciente de todos esos factores que a priori nos superan y nos marcan desde la cuna (socioeconómicos, culturales, religiosos, etc.) no es un cheque en blanco para abdicar de nuestro poder individual para enfrentarlos. Ya sabéis que nunca seremos Supermen o Superwomen, por encima del bien y del mal que todo lo podamos sin que nada nos afecte, pero desde luego nunca somos Calimeros indefensos, meras víctimas y productos pasivos de nuestros contextos. Ni excusas ni vaciles egocéntricos: tal vez no podamos decidir qué nos influirá, pero sí cuánto y cómo. Y sobre todo: lo que haremos con todo ello. Sociedad, aprendizajes inconscientes, educación temprana son las cartas que nos reparten en una partida, pero los malos jugadores bien lo sabemos: no gana quién mejores cartas recibe, sino quien mejor las juega. Llegar a aceptar que cuánto y cómo nos afecte el contexto depende de nosotros es una habilidad que, como todas, se entrena y mejora con reflexión, aprendizaje y práctica. Haber nacido en una cultura de la martirología y el dolor nos marca desde la cuna, pero como individuos podemos aprender a capear esa marca. De no hacerlo, la herencia de biología humana y cultura judeocristiana nos condenará a rebotar constantemente de la indiferencia irresponsable de la mercromina al autoflagelo masoquista del alcohol. Por suerte, podemos ser conscientes de esas tendencias preprogramadas (y de sus consecuencias) y aprender a ponerle puertas al campo. Nuestro éxito y felicidad dependen de ello. Empecemos por grabarnos a fuego que el contexto influye, pero sólo tú determinación determinará como afrontarás tus heridas. Y ello tu vida entera. En el próximo post os explicaré mi método personal, tan falible como útil, para destilar lo mejor de la mercromina y del alcohol y eliminar sus más nocivos efectos secundarios. Compartiré con vosotros mi receta secreta del Agua Oxigenada. Espero que os alivie y sane como, con más o menos dificultades, hace conmigo. Rara vez a la corta, pero siempre a la larga.

En LA DICTADURA DE LA MERCROMINA, ya vimos las consecuencias de negarnos a enfrentar nuestras heridas pasadas o de pretender darlas por sanadas por decreto ley y actuar como si no estuviéramos todavía lastimados. Pero ya os adelanté otra tendencia a enfrentar el dolor idénticamente perniciosa: el regodeo morboso en la propia aflicción y la obsesión por su análisis compulsivo. Hoy me propongo escribiros sobre los abusos del alcohol. ¿Por qué tendemos tan a menudo a hurgarnos sin piedad en las heridas? ¿Qué es lo contrario de la evitación mercrominera? Y lo más importante… ¿Qué consecuencias concretas acarrea engancharse al propio dolor y hacer de él el centro de nuestra existencia entera? El presunto opuesto de los acólitos de la mercromina es la adicción al alcohol. Mientras que, como vimos, en el modo mercromina nos caracterizamos por la evitación instintiva del dolor, en el de adictos al alcohol parecemos nadar como pez en el agua en nuestras propias miserias. Seguro que recordáis a alguien siguiendo a pies juntillas el siguiente patrón: regodeo compulsivo en todo lo que vaya mal en sus vidas, análisis detallado –con una minuciosidad morbosa- de cada uno de sus problemas, obsesión monotemática por alguno de ellos y razonamiento circular que acostumbra a acabar justo dónde empezó –desde donde se retomará automáticamente a la siguiente tacada-. Además, muy a menudo, la interminable complacencia en el propio infortunio irá acompañado de inferencias –más o menos plausibles- sobre causas remotas, culpables inaccesibles que no actúan como toca e invocaciones a la justicia cósmica. ¿Os suena la cantinela? 1. LA ADICCIÓN AL PROPIO DOLOR Imagínate que te haces una herida y, henchido de militancia desinfectante tras leer LA DICTADURA DE LA MERCROMINA, te vuelves un Sant Jordi determinado a enfrentarte hasta con el último de tus dragones. Levantas la costra artificial de tu herida y echas un chorrito de alcohol para desinfectarla. ¡Perfecto! ¡A la mierda con la pusilanimidad de la mercromina! Y notas que escuece pero te alivia al empezar a sanar, así que te echas otro. Y al día siguiente otro…. Y otro más. ¿Qué acabaría pasando? Evidentemente: que la herida más que sanada acabaría llagada, y que te quemarías la carne sana circundante, creándote nuevas heridas por pura abrasión. Una vez más, el remedio peor que la enfermedad. El abuso del alcohol se basa en un par de creencias irracionales: una, que meramente pensando se arregla algo; dos, que a base de sufrimiento autoinflingido, mereceremos una desinfección más rápida e indolora de nuestras heridas (como si los logros no se basaran en la eficiencia de las soluciones, sino en los méritos morales del solucionador, y sus méritos en su sufrimiento). La reflexión, el análisis y el atender la raíz de un problema (ese primer algodoncito ligeramente empapado en alcohol) siempre será necesario y saludable, pero regodearse en él, nunca. El doble de jarabe no cura el dolor de barriga el doble de rápido, sino al contrario: lo agrava, cronifica y provoca nuevas dolencias a partir de la inicial. No, el doble de lo bueno no es ni mucho menos lo mejor. Recuerda que la diferencia entre un veneno y una medicina estriba, precisamente, en la sabiduría de la dosis. Y en cada cuánto y cómo tomarla. Lo peor de las sobredosis de alcohol estriba en sus mejores o peores consecuencias prácticas. ¿La mala? El dolor extra, constante, al rememorar obsesivamente el tema hiriente (jodiéndonos así el presente). ¿La peor? La serie de emociones que nos provocamos al hacerlo (tristeza, aflicción, rabia, resentimiento, inseguridad) que impiden la motivación y energía necesarias para enfrentar, de facto, aquello que nos preocupe (jodiéndonos así el futuro). A menudo el sobreanálisis cognitivo lleva aparejada la parálisis conductual, en la creencia infantiloide que, como ya me he PRE-ocupado, ya no hace falta ocuparme, pues ya he pagado la cuota de agobio que cuesta esa solución mágica que el universo me debe por sufrir tanto (y ahora es asunto suyo arreglarlo por arte de magia, no mío. Yo a pensar y sufrir hasta merecérmelo mucho…). El regodeo masivo en el propio dolor, en la culpabilidad ajena sobre él y en la injusticia del mismo acostumbra a propiciar una inactividad absoluta al respecto. O peor aún: la reiteración de conductas que no han funcionado en el pasado, pero a las que continuamos aferrándonos con tenacidad compulsiva. Si habéis afilado vuestra memoria, seguro que recordaréis más de cinco personas que exasperaron vuestra paciencia con su testarudez autoflagelante. Y si la afiláis un pelín más, hasta os recordaréis a vosotros mismos habiéndolo hecho otro montón de veces. Y no es cuestión de avergonzarse, pues es una actitud tan común como las excusas de la mercromina. Y tan contraproducente… 2. CUANDO LOS EXTREMOS SE TOCAN Idólatras de la mercromina y adictos al alcohol: actitudes presuntamente opuestas. Supuestos antagonistas cuyas consecuencias hermana: agravar el problema. Los unos por evitar siquiera nombrarlo; los otros, por convertirlo en el único centro de nuestra vida, pero ambos beben de idéntica fuente y, contra pronóstico y apariencias, se retroalimentan. La dictadura de la mercromina (y el síndrome del tío Diego, y el del avestruz) nos impelen a ignorar lo que duele, lo que agrava las heridas, ergo las infecta hasta límites de gangrena, lo que nos aboca a la sobredosis de alcohol ante el pánico al descubrir una desmesura de su infección que a su vez nos provoca aversión, ergo evitación a toda costa… Y acabamos cubriéndolo todo con nuevas capas de mercromina. Tapamos heridas a las que sólo prestamos atención cuando duelen demasiado como para seguir ignorándolas, y entonces la explosión del pus acumulado es tan dolorosa y desagradable que le cogemos un lógico pánico atroz, tan grande que querremos evitarlo en el futuro a cualquier precio (y creeremos hacerlo… ignorándolo: bienvenidos de regreso a la mercromina). Con lo fácil que hubiera sido desinfectar la herida en su momento, cuando no pasaba de rasguño o zarpazo, pero limpio. Voilà la sinergia entre la mercromina y el alcohol en el círculo vicioso de la progresiva impotencia personal. Cualquiera que haya sucumbido a cualquier adicción química sabe perfectamente de lo que hablo, pues las adicciones físicas funcionan exactamente igual que las mentales: menos duermo más café, más café… menos duermo. No hacer nada al respecto de lo que nos preocupa provoca mayor preocupación, ergo más queja, ergo más obsesión, ergo más sobreanálisis, ergo menos acciones remediadoras. Como el círculo vicioso de la cafeína: más me quejo, menos hago; más se agrava, más me quejo, menos hago… ¡Buf! Me agobio de sólo pensarlo. ¿Por qué somos tan torpes cómo para encadenarnos a este círculo vicioso? Muy sencillo: porque somos humanos. Limitaditamente humanos… Como cualquier otro animal: sólo que nosotros tenemos la capacidad –ergo la responsabilidad- de darnos cuenta y cortar amarras con él. Lanzarse en brazos de la mercromina no sana, sino que pudre en silencio al agravar lo que no cura. Pero zaherirse abusando del alcohol tampoco: sencillamente, enferma lo que estaba sano. Como dijo Carmen Martín Gaite: “Te pierde la impaciencia: deja que lo atrancado se abra solo, y no atranques lo abierto”. Lo que hermana la mercromina y el alcohol es esa impaciencia infantil, propia de los niñatos consentidos que se niegan a pagar el tributo de tiempo, incomodidad y esfuerzo que toda solución requiere. Que nos neguemos a pagar el precio de la sanación escondiendo artificialmente las heridas o abrasándolas en alcohol, qué más da. Lo importante es que de ninguna de estas dos maneras sanaremos nunca. Sencillamente, agravaremos nuestras heridas hasta convertirlas en males muy mayores. Y que nos habremos infligido nosotros mismos, sin necesidad de nada ni nadie. ¿Qué hacer para ni sufrir gratuitamente con el exceso de alcohol ni gangrenarnos con la pereza pusilánime de la mercromina? En días o semanas compartiré mi más que falible método, pero que a mí me funciona: El Milagro del Agua Oxigenada. De él haré apología en próximos posts. Pero antes, en el siguiente, intentaré comprender una cuestión crucial: ¿Qué nos empuja a abusar del alcohol y flagelarnos creyendo que así sanaremos? ¿Desde dónde se nos empuja a ello? Antes de abrazar el agua oxigenada, bien nos conviene entender porqué nos conviene tanto alejarnos del abuso del alcohol.

Última entrega de la temporada en Ràdio Sant Andreu. Esta vez, en vez de profundizar en temas y artículos del blog, Jordi Milián me ha sorprendido preguntándome sobre como aplicar durante el tiempo de vacaciones todo lo que hemos ido descubriendo en los temas tratados sobre Coaching, Inteligencia Emocional y filosofeos varios sobre felicidad, satisfacción, coherencia y placer. Como siempre, y ya que estamos en verano poniéndonos internacionales y políglotas, yo contesto en castellano a las preguntas de Jordi en catalán Si hay un tiempo en el que la libertad se muestra como el arma de doble filo que es, ese es el periodo de vacaciones. Recompensa del anterior año y antesala del siguiente, disfrutarlas es una de esas obviedades que aburrimientos varios, tensiones y tasas de divorcios nos demuestran que no son tan obvias. Si te interesa saber cuan sencillo resulta disfrutar de nuestras vacaciones. Espai de Coaching – Com carregar les piles a l’estiu

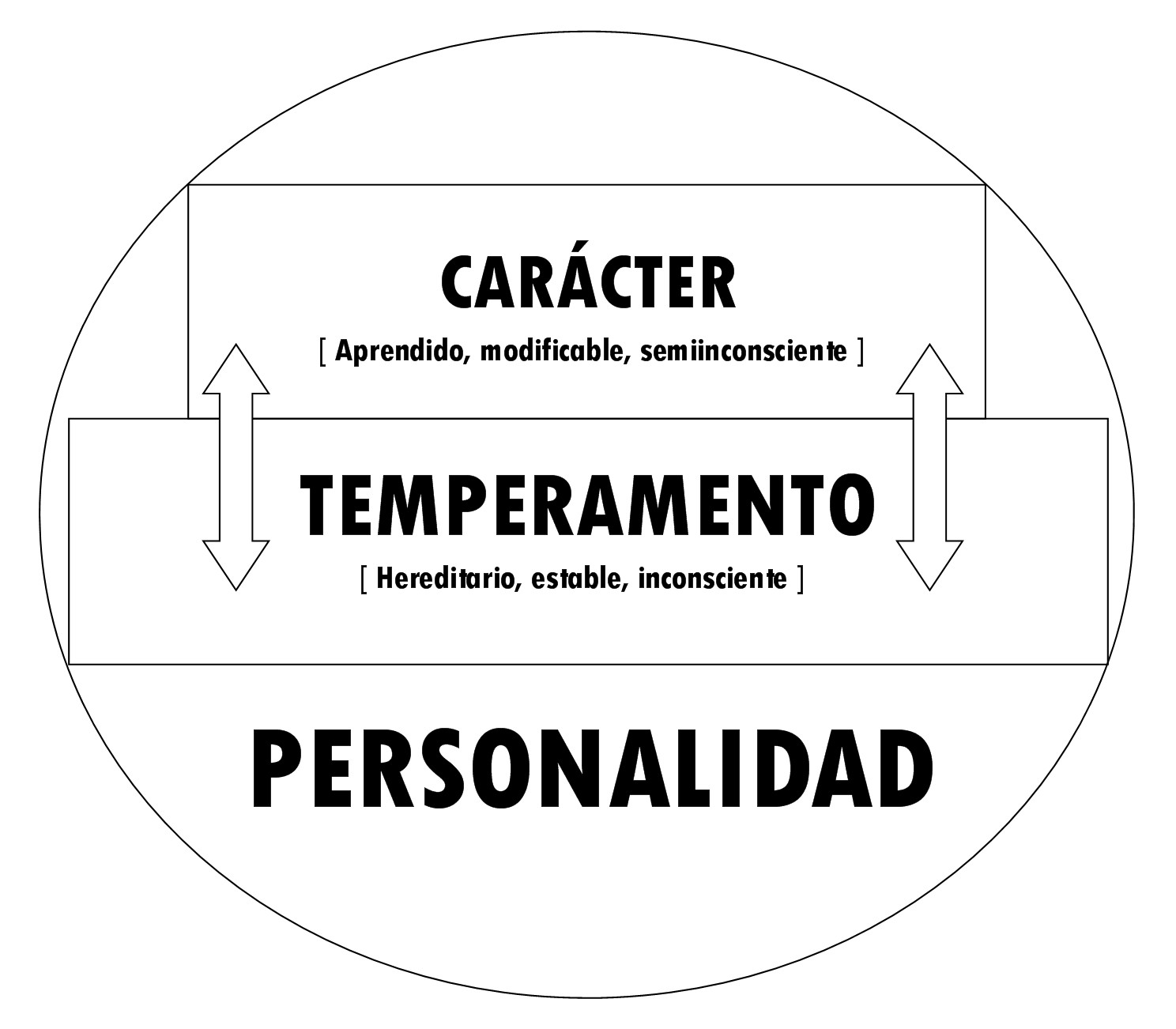

Se acercan o ya hemos empezado uno de los momentos más venerados del año: las vacaciones. Tiempo de descanso, aventura, reposo y placer que el Homo Currantis contemporáneo, en su infinita torpeza, puede convertir en un vía crucis de tensión, conflicto familiar o mera insatisfacción insípida mejor o peor disimulada. ¿Cómo disfrutar más nuestras vacaciones y sacarles el máximo de satisfacción? ¿Se pueden aprovechar para algo más que para no trabajar? ¿Por qué pueden llegar a complicar tanto las relaciones de pareja o familia? ¿Qué hacemos para que el regreso nos resulte tan duro? Si te interesa conocer los errores más habituales al encarar las vacaciones y como no incurrir en ellos… I. EL CONOCIDO SECRETO DE LA SATISFACCIÓN: errores más habituales frente a las vacaciones 1. Idealización desaforada. Demasiado a menudo, llevamos existencias tan alejadas de nuestros verdaderos valores, creencias y motivaciones personales que tendemos a convertir las vacaciones en el Dorado de nuestras vidas, y abocamos en ellas unas expectativas de satisfacción irreales de tan exageradas. Recuerdo a los 16 años, durante mi primera experiencia profesional en una fábrica, las caras abatidas de los que regresaban de vacaciones, y como en el mes de Septiembre la gente ya contaba los días que les faltaban para las siguientes. Las vacaciones se definían como “ser libre otra vez”, “vivir bien”, “hartarme de…”. Considerar que las vacaciones son el único periodo del año en que podemos “ser libres, vivir bien y hartarme de…” es una ilusión más que legítima y no tiene nada de malo per se, pero puede conllevar una sobreidealización que nos pondrá las expectativas de satisfacción inalcanzablemente altas. Como ya vimos en Los motivos de la motivación, la fórmula de la satisfacción es sencilla: Resultados – Expectativas, por lo que expectativas utópicas acarrean un riesgo altísimo de insatisfacción. Las vacaciones no son más que otro de los múltiples periodos de nuestra vida y, como tal, está plagado de claroscuros, momentos mejores y peores, placeres, desidias y hasta contratiempos. Si las convertimos en el único periodo donde esperamos disfrutar profundísimamente de nuestra vida, nos sometemos a una presión extra no sólo innecesaria sino, sobre todo, contraproducente a la hora de disfrutarlas. 2. El palo de la zanahoria. Convertir las vacaciones en el único El Dorado de nuestras vidas, además, puede pervertirse en coartada para resignarnos en silencio a vidas cotidianas que, como mucho, nos permiten ir tirando con mayor o menor decoro. La idea de “Como ya disfrutaré en vacaciones…” actúa así como el palo de la zanahoria para el burro, como mera válvula de escape que nos ayude a resignarnos a vidas que, en lo más profundo de nosotros, sabemos que no responden a los principios que realmente nos hacen vibrar. Demasiado a menudo sobreidealizamos las vacaciones para, precisamente, limitarnos a sobrellevar el resto del año y sofocar los conatos de rebelión interna frente a vidas personales o profesionales que no nos llenan tanto como deseamos. Pero como “Ya llegarán las vacaciones”… a seguir moviendo la rueda, como hámsters hipnotizados a los que no parece interesarle si tanta carrera les lleva a parte alguna. 3. Activitis o ultrapanching. Otra de nuestras torpezas predilectas a la hora de provocarnos insatisfacción es, frente a una disyuntiva, elegir una opción… y pedirle lo que podía ofrecer la otra. En vacaciones, la mayoría de nosotros queremos descansar, reponer fuerzas y dar rienda suelta a nuestra molicie. Otros, optamos por trufar nuestras vacaciones de todas esas actividades que nuestra cotidianidad a priori parece no permitir: viajar, hacer deporte, tirarnos en parapente o confeccionarnos unas agendas que, aunque en formato vacaciones, no tienen nada que envidiarle a las de la vida cotidiana en cuanto a planificación y prisas. Vaya, la vieja lucha entre nuestro cerebro primitivo (interesado exclusivamente en comer, beber y ahorrar calorías) y nuestro Neocórtex (primando realización, aprendizaje, curiosidad, etc. ¿Qué es mejor hacer: tirarnos un mes a la bartola o mochilear conociendo mil países? ¿Hartarnos de barbacoas y sofás o sudar la gota gorda en un trekking en el culo del mundo? Pues, como siempre, que cada uno elija lo que crea que le va a hacer más feliz. Eso sí: intentando evitar uno de estos dos errores habituales: a) Pedirle peras al olmo: aceptación del precio. Si priorizas descansar, reponer fuerzas y exorcizar el menor atisbo de obligación externa, no pidamos a esta opción los cosquilleos, vibración y adrenalina que no pueden aportarnos. Si por el contrario optamos por recorrer a caballo Kirguistán, prepararnos para una maratón o irnos de voluntarios a Burkina Fasso, no focalizar nuestra atención en lo cansados que regresaremos y que, este año, “no he tenido un minuto para mí”. Suena de sentido común, ¿Verdad? Pues si: ese que dicen por ahí que es el menos común de los sentidos. Cada una de las opciones tiene un beneficio y un precio. Y como todo lo demás en la vida, sopesa el uno y el otro críticamente, invirtiendo el tiempo y esfuerzo mental que precise. Pero una vez decidido, olvídate del precio ya pagado y céntrate en lo bueno que te aportará b) Congruencia entre prioridades y conductas. Antes de decidir qué hacemos, tomarnos un largo café con nosotros mismos y seleccionar conscientemente aquello que queremos hacer basándonos en una auditoría de valores. ¿Qué es lo que más llenaría? ¿Qué es lo verdaderamente prioritario para mí ahora? ¿Qué me hará regresar más realizado a mi vida cotidiana? Las vacaciones –la vida- serán plenamente satisfactorias cuando lo que hago en ellas responde a mis motivaciones más centrales. No te levantes del sofá, déjate la piel poniéndote en forma, hártate de tapitas o vuélvete vegetariano. Eso sí: que lo que elijas responda a lo que realmente quieres priorizar más allá de las convenciones, la comodidad o los automatismos acríticos de las costumbres adquiridas. c) Regatear el precio. Entre el blanco y el negro se extiende una gama infinita de grises, y nuestro trabajo con las vacaciones –la vida- estriba en descubrir la tonalidad que se adapta a nosotros como un traje a medida (y crear el contexto para dibujarlo, claro). Se puede hacer todo, pero no al mismo tiempo y tal vez no al 100%. Como vimos en El arte de soplar y sorber, aceptar el precio de toda decisión es el mejor inicio para acabar rebajándolo considerablemente. Se puede descansar, aventurear y pensar… pero al 33%. O 50% -25% – 25% o… Elije crítica y reflexivamente el porcentaje que te llenará más. Las posibilidades son infinitas. II. TIEMPO EN FAMILIA – PAREJA – CON UNO MISMO ¿Cómo me llevo conmigo mismo? ¿En qué estado están mis relaciones con los demás? ¿Hasta qué punto mi vida responde a mis sueños? Las obligaciones son la excusa perfecta para obviar todas esas cuestiones cruciales de nuestra vida que, por suerte o por desgracia, tan fácil resulta camuflar tras el aluvión de facturas, horarios, compromisos y obligaciones cotidianas. Sin los burladeros cotidianos, esas preguntas clave pueden presentarse en el tiempo libre con la fuerza, furia y resentimiento de un Miura resabiado por el largo tiempo de encierro. Las contradicciones, encabritadas por tanto ninguneo, bien pueden arrollarnos con su furia resentida una vez abierta la puerta del chiquero del tiempo libre. Sólo conozco algo casi tan difícil como llevarse bien con uno mismo: llevarse bien con los demás. Y sobre todo, con los allegados más próximos y amados. Ya lo vimos en Entre la manada y el egocentrismo: aprendiendo a no amargarnos las relaciones: ni los demás son lo que quiero que sean ni piensan, sienten y hablan como yo considero oportuno que lo hagan. También vimos en DEL TEMPERAMENTO AL CARÁCTER: la soledad como anécdota como el pánico atávico a la soledad puede empujarnos a menudo a establecer relaciones y tomar decisiones que sería muy discutible catalogar como plenamente libres. Y un último ingrediente al cóctel: el desgaste de la cotidianidad y las compañías de 365 días al año por decreto ley. Con todo ello presente, no nos sorprenderá el siguiente dato: Septiembre concentra el 70% de los divorcios anuales. Claro, ¿Cómo pelearme con quién no veo? ¿Cómo sentirme insatisfecho totalmente desconectado de mí mismo y del otro? Es precisamente en periodos de tiempo libre cuando puedo comprobar hasta qué punto estoy a gusto conmigo mismo y con los que me rodean. Lo cuál puede ser incómodo a la corta, pero inmensamente beneficioso a la larga, pues darse cuenta de un problema es el primer paso ineludible de toda solución. III. EL MANTRA DEL SÍNDROME POST-VACIONAL Los vendedores de titulares, los etiquetadores patologizantes y los adictos al bliblablú más anodino ya tienen una excusa para rellenar revistas, programitas y conversaciones: el síndrome post-vacacional. Toda un patraña para justificarnos y camuflar tras etiquetas grandilocuentes obviedades de Perogrullo: que se está mejor sin obligaciones, levantándote y comiendo cuando quieres que no maniatados por agendas y horarios. Y que el pasar de lo uno a la otro puede provocar más o menos incomodidad. Olé tú, cuanta perspicacia. Una vez pasada por alto esta obviedad sin mayor recorrido, este lugar común del síndrome de marras puede hasta tener cierta utilidad: reflexionar sobre nuestra vida cotidiana y profesional. ¿Qué hace que el regreso de vacaciones resulte meramente incómodo o insoportablemente duro? Muy sencillo: la calidad que otorguemos a esa cotidianidad a la que regresamos. A priori, se está mejor haciendo lo que te da la gana cuándo y dónde mejor te apetezca, pero lo que determinará el impacto de regresar a agendas y obligaciones será nuestro grado de satisfacción respecto a ellas. No es lo mismo volver a un trabajo que nos llena profundamente y unas agendas planificadas acorde con nuestros valores que regresar a un sinsentido estresante, y es en esta brecha entre cómo queremos vivir y cómo vivimos donde puede crecer este constructo del tan cacareado síndrome post-vacacional. Patología que, imagino, pronto medicalizado: pastillita al canto y a ahorrarnos tanto pensar… y los de siempre a hacer caja. IV. MÁS ALLÁ DEL SOFÁ O LA MOCHILA Una vez críticamente elegidas, una vez aceptado el precio de las elecciones realizadas y convenientemente despojadas de exigencias inasumibles, las vacaciones pueden ser un periodo en el que, además de descansar y vivir intensamente, podemos tomarle el pulso a nuestra vida actual y planificar asaltos a una que se vaya pareciendo progresivamente a la que siempre soñamos vivir. Si tan duro me resulta regresar a la cotidianidad… ¿Qué puedo cambiar para hacerla más cómoda? ¿Qué puedo incorporar –mucho o poco- de las vacaciones a mi vida cotidiana? ¿Cómo puedo empezar a construirme una vida cotidiana mucho más satisfactoria? Las vacaciones pueden ser la excusa perfecta para superar la adicción -y abducción- a la cotidianidad, al cortoplacismo y al dejarse llevar por lo establecido como único posible. El tiempo libre tiene eso: que si lo utilizamos a nuestro favor, ayuda a quitarnos las orejeras que nos impiden ver más allá de lo que hay. Lo peor de la avalancha de obligaciones y el corre-corre del día a día es que nos obliga a plantar miopemente tantos árboles que nos impide diseñar el bosque desde la perspectiva de nuestros valores. Aprovechemos el oasis del tiempo libre de las vacaciones para pasar de jardineros compulsivos a ingenieros agrónomos de nuestra vida. El bosque siempre soñado bien merece la pena. Qué mejor terreno que estas vacaciones para empezar a plantarlo.

Por mucho que amemos la vida, por muy conscientes que seamos del privilegio que supone estar –todavía- vivos y por mucho que nos aferremos a los momentos de placer hasta exprimirles su última gota, nos conviene tener algo claro: llegarán momentos de dolor y sucesos potencialmente traumáticos. Buda dijo que “El dolor es inevitable, pero el sufrimiento opcional”. En la vida podremos aprender a evitar el sufrimiento innecesario. El dolor puntual, no. ¿Cómo reaccionas ante el dolor? ¿Cómo te enfrentas a esas experiencias pesarosas que también forman parte de la vida? ¿Eres de los que se regodean morbosamente en el dolor y se obsesionan compulsivamente con sus causas? ¿O de los que tratan de esconderse de él y negarlo a cualquier precio, tratando de superarlo a base de apariencias y mera “actitud positiva”? ¿Existe alguna conexión inesperada entre una actitud y la otra? Y lo más importante: ¿Qué consecuencias provoca cada una? No os engañaré: pocas personas acuden a mí profesionalmente para celebrar sus éxitos o para inventarse nuevas maneras de mejorar estando ya la mar de bien (olvidamos con pasmosa facilidad que el momento para sembrar una nueva y mejor cosecha es precisamente con el granero lleno de la anterior, no cuando ya sufrimos los estertores de la escasez. Pero en fin…). Generalmente, mis clientes llegan a mí para conseguir sus objetivos, cierto, pero sus objetivos acostumbran a consistir en superar las emociones castrantes que propician situaciones dolorosas. Un desamor, estrés o estancamiento profesional, la desaparición de un ser querido, relaciones tóxicas con hijos, padres o parejas… y sus derivadas conductuales y emocionales. Tirando de la brocha gorda que exige toda sobregeneralización, mis clientes llegan hasta mí afrontando el dolor de una de las dos maneras anteriormente expuestas: o regodeándose morbosamente en su propio dolor o negándolo a base de marear la perdiz y minimizar racionalmente el verdadero impacto que les provoca. De las causas y derivadas de la primera tendencia hablaré en el próximo artículo. En éste, os hablaré de los segundos: los Adeptos de la Mercromina. Los que sois de mi quinta la conocéis bien: aquel líquido rojo, de olor aséptico y casi dulzón que de niños adornaba sempiternamente nuestras rodillas y codos. En aquella época, los niños jugábamos, nos caíamos y nos raspábamos de cuerpo entero, por lo que las marcas de la mercromina eran como medallas al pundonor: cuanto más mercrominado de pies a cabeza, más temerario y machote aparentabas ser. Pero no era el estatus accidentado que otorgaba lo que me fascinaba de ella, sino la magia de sus efectos. Llegabas a casa tumefacto, raspado y dolorido… y temiendo un dolor mayor: el escozor del alcohol con que tu madre restregaba inclemente las superficies heridas (por supuesto que para curarte, pero como si también quisieran vengarse del dolor que les producían a ellas las consecuencias de tu temeridad descocada). Por suerte, a veces no salía del botiquín familiar la temida botella de alcohol, abrasadoramente incolora, sino que emergía un botecito chiquitín, rojo y elegante… ¡De mercromina! Ummm… ¡Como aliviaba! Sobre todo, comparado con las inclemencias del alcohol. No escocía: refrescaba; no dolía: calmaba la picazón de las raspaduras. Y encima: ¡Qué rápido aceleraba la cicatrización! En vez de tener que sufrir su quemazón y esperar días con tus miembros parcheados de ridículas gasitas, la mercromina teñía miembros y articulaciones de un rojo violento, como pinturas de guerra, que además recubría esas heridas de una costra protectora y digna. ¡Y en un plis! Pero, a lo largo de los 80 y 90, la mercromina fue desapareciendo progresivamente de hospitales y botiquines caseros. ¿Por qué, si era perfecta? Amén de pintar de malote temerario hasta al empollón más timorato, no dolía y cicatrizaba más rápido. ¿Dónde estaba el problema? Pues muy sencillo: como casi todo en la vida, en los efectos secundarios de su presunta bondad. La mercromina, al acelerar artificialmente el proceso de cicatrización, sepultaba bajo su costra microosganismos y suciedad que, una vez enterrados, podían campar a sus anchas por nuestras carnes. Generaba una capa superficial aislante además de la propia costra, así que mientras la superficie parecía estar libre de infección, en el interior seguía creciendo todo lo que se hubiera quedado bajo la costra. Con todo tipo de potenciales consecuencias infecciosas. ¿Por qué el cuerpo tarda en cicatrizar? Pues muy sencillo: porque no empieza a hacerlo hasta que la herida no esté totalmente limpia. Y claro que la mercromina no escocía: es que no acababa de desinfectar. Se limitaba a aliviar y acelerar artificialmente la cicatrización, sepultando unas heridas que no empezarían a cubrirse hasta que el tiempo y el aire las hubiera sanado definitivamente. La mercromina ofrecía alivio superficial y apariencia de sanación a costa de una desinfección necesaria. ¿Nos suena el tema? ¿Le adivinas alguna conexión a las pautas de conducta actual? Cuando en mi adolescencia descubrí la paradoja de la mercromina, todavía no había ni móviles ni omnipresencia de pantallitas ni armas de imbecilización masiva como el whastApp, twitter o facebook. Tampoco nos habíamos inventado ni el Prozac, ni el TDAH, ni a los niños nos sobremimaban hasta la castración cortical. Así que la peor de mis pesadillas (los efectos nocivos de enterrar heridas artificialmente) se quedó corta. La mercromina, como producto sanitario, habrá desaparecido de nuestros botiquines… pero ha colonizado tiránicamente nuestra manera de afrontar el dolor. Hoy la mercromina no se ensaña con nuestras heridas del cuerpo, sino con las del alma. Vivimos, probablemente, los tiempos más emocionalmente pusilánimes de toda nuestra historia como especie. A la tristeza hay que arrollarla con activitis y sonrisas artificiales (sólo los loosers están amargados, los winners estamos siempre felices y radiantes, y somos siempre positifos, nunca negatifos). Todo ha de ser indoloro, aún a precio de gangrenarnos; de apariencia pulcra, aún a precio de pudrirnos por dentro. Pero principalmente, todo ha de ser rápido, fácil y carente de esfuerzo, aún a precio de superficialidad y cuentas pendientes. Recuerda que somos lo que enseñamos en facebook, whatsappeamos o twiteamos: quien no sea un primario risueño que se dedique a dormir, vaguear, alardear de comer hasta reventar y beber por los codos, ese es un peñazo; quién no sea bobaliconamente positivo y graciosoide y no se venda como un feliciano eterno digno de los aparadores de su imagen virtual, ese es un plasta del que hay que huir como de la peste… ¡Ah! Y sólo nos conviene hacer aquello que evite la incomodidad, el esfuerzo o el conflicto: cualquier demanda que exija confrontación o incertidumbre, son ganas de crearse problemas donde no los hay. Con lo bien que se está mirando para otro lado y sólo prestar atención a los retos para exigirle al mundo que sea y actúe como yo crea conveniente… Ya en anteriores artículos me lancé contra las apologías del estrés y el sufrimiento gratuitos (y volveré a hacerlo en el siguiente). Pero ahora toca zurrarle a las consecuencias más gangrenantes de esa manía de (por pereza, vergüenza o cobardía) obligar a las heridas a sanar por decreto-ley, cuando a mí me dé la gana, sin enfrentarlas ni darles el tiempo y cuidados que requieran para curarse en profundidad. ¿La peor de todas las consecuencias de la dictadura de la mercromina? Pues qué no por mirar para otro lado los peligros desaparecen (bien al contrario: como las infecciones, crecerá y se agravará si no se trata como precisa); que negarse a pagar el precio de nuestro dolor hoy conlleva hipotecarse con él mañana (y acabaremos pagándolo igualmente, sólo que con los intereses de demora correspondientes) y que huir de tu propia sombra no conllevará separarte de ella, sino que te seguirá encontrando… sólo que hastiado de tanta carrerita inútil. La dictadura de la mercromina también la llamo el síndrome del Tío Diego. El hermano de mi padre, de pequeño, odiaba las fotos. ¿Y sabéis lo que hacía para no salir en ellas? Pues cerrar los ojos. Obviamente, lo único que conseguía era salir igualmente en la foto… y con los ojos cerrados. Y que aprovecharan su ceguera para hacerle varias fotos más. El mito del avestruz que frente al puro pánico entierra la cabeza en un agujero no consigue que el depredador desaparezca, sino que facilita que le muerda el culo (por eso es falso: no son los avestruces las que lo hacen en la naturaleza, sino nosotros en nuestras vidas). Negarnos a afrontar nuestras dificultades, a desinfectar nuestras heridas hasta que sanen realmente o a darles el tiempo que necesiten para cicatrizar no equivale a sanar más rápido, sino que nos condena a infectarlas más (eso sí: con un decoro externo envidiable). En la vida, como en el sexo, rapidez no es ni mucho menos sinónimo de calidad. Todo lo contrario. Y ojos que no ven no propician corazones que no sienten, sino cegatos con chichones. Y con el corazón bien dolorido… sólo que más tarde. En el próximo post me centraré en los excesos del alcohol. Y en aprender a fabricarnos nuestra propia agua oxigenada. Que entre la dicotomía simploide del blanco y el negro la solución está, como siempre, en la infinita y sutil gama de grises que se interpone entre ellos. Cuestión de dedicar el tiempo, esfuerzo y humildad para encontrar el nuestro.

Esta semana he vuelto a disfrutar de otro de los deliciosos tercer grado de Jordi Milián en su programa Via Directa. En esta ocasión, las preguntas – brújula de Jordi han guiado mis respuestas hacia nortes más allá de los ya explorados sobre la soledad en los artículos DEL TEMPERAMENTO AL CARÁCTER: la soledad como anécdota, EL ANTÍDOTO DE LA SOLEDAD y EL ANTÍDOTO DE LA SOLEDAD II: los pilares de la autoestima. ¿Estar solo es una maldición o una bendición? ¿Estar solo equivale a sentirse solo? ¿De dónde viene la mala prensa de la soledad? ¿Influye en algo la cultura y el género en la demonización de la soledad? ¿Se puede aprender a disfrutarla? Si te interesa saberlo… http://www.radiosantandreu.com/espai-coaching-conviure-solitud/